nel 1969 a Woodstock ci sarei potuto (anagraficamente) essere! in quei giorni di mezz’agosto che cambiarono e ridisegnarono l’idea di musica e società mi sarei presentato neonato e piagnucolante e ben poco avrei ricordato. ci sarei potuto essere ma non c’ero e poche memorie ho raccolto! eppure i ricordi, evocati dai dischi e colorati dallo schermo, in qualche modo si sono costituiti! e se posso fare una confessione, per me Woodstock è soprattutto Richie Havens. i suoi sandali, la schiena fradicia, la bocca sdentata e la pennata vigorosa. quella voce che innalza il grido di Freedom alla fine del suo set che fu il debutto ufficiale del festival.

[youtube=http://it.youtube.com/watch?v=o-d5x-CiTUs&feature=related]

afroamericano di Brooklin, classe 1941. comincia a farsi le ossa (e l’ugola) cantando agli angoli delle strade il doo-wop e sulle panche della chiesa il gospel. al debutto dei ’60 è nel Greenwich assieme ad illustrissimi colleghi di nome ZImmerman, Neil e Baez e nel ’67 ottiene un contratto con la Verve che è alla ricerca di cavalli da far correre sulle praterie del folk revival! Mixed Bag resta qualcosa di seminale per la musica di lì a venire (l’ho ritrovato di recente a 3,99 euro nel bel mezzo di un cestone da supermercato, sic!). molte (e celeberrime) le covers, da Fuller a Dylan, Beatles, Lightfoot. voce nera caldissima e ruvida rubata al soul, gli accordi aperti e le pennate furiose. un giusto equilibrio fra folk, cantautorato, attitudine groove e prodromi di suono psichedelico.

nel ’69 viene quindi invitato ad aprire il grande festival e dopo un set che tra l’altro prevedeva High Flyin’ Bird, I Can’t Make It Anymore, With A Little Help From My Friends, Strawberry Fields Forever, Hey Jude e Handsome Johnny si giunge a quella benemerita Freedom (improvvisazione spontanea, e quanto mai contestuale, sulle note di Motherless Child). straordinaria performance diventata, suo malgrado, croce e delizia di tutta una carriera. da quel momento Havens verrà immancabilmente associato a quell’apparizione dal sapore mistico, immortalato ad icona.

nel ’69 viene quindi invitato ad aprire il grande festival e dopo un set che tra l’altro prevedeva High Flyin’ Bird, I Can’t Make It Anymore, With A Little Help From My Friends, Strawberry Fields Forever, Hey Jude e Handsome Johnny si giunge a quella benemerita Freedom (improvvisazione spontanea, e quanto mai contestuale, sulle note di Motherless Child). straordinaria performance diventata, suo malgrado, croce e delizia di tutta una carriera. da quel momento Havens verrà immancabilmente associato a quell’apparizione dal sapore mistico, immortalato ad icona.

ma la carriera è proseguita ben oltre quel 1969. e io non so ben dire se per limiti artistici propri o se per negligenza del music business ma quella carriera non è mai definitivamente decollata. eppure i dischi ci sono. non credo si possano sottovalutare Stonehenge (1970) o Alarm Clock (1971) che meritano rinnovata attenzione. e ritengo quantomeno interessanti ed esaustive le due raccolte del periodo Verve e A&M: High Flyin’ Bird: The Verve Forecast Years e Dreaming as One: The A&M Years (la prima se una delle due si deve scegliere).

e gli anni ’80 e ’90 effettivamente non hanno portato grandi glorie a Richie Havens che è rimasto intrappolato fra vecchie sonorità ritenute obsolete e incongruenze con le tendenze in voga. la sua attitudine folkster male si accompagnava con le esigenze commerciali di questi due decenni e fra raccolte e riproposizioni di celebri cover (Sings Beatles & Dylan, 1987) bene o male credo sia potuto sopravvivere.

ma come molti vecchi leoni dei ’60 e ’70 che furono ha saputo attendere e crescere nell’ombra fino a che qualcuno non ritornasse ad accorgersi di lui. nuovo millennio e nuova linfa, nuova vita.

mi imbattei per caso in Wishing Well nel 2002 e decisi di lasciarmi convincere da quell’aria da santone che si sporgeva dalla copertina, o come minimo tributargli quella fiducia che mi pareva potesse meritare. lo acquistai e lo ascoltai davvero a lungo. la voce cresciuta in profondità e complessità, un impasto travolgente e decisamente soulful. una manciata di canzoni di squisito equilibrio fra folk, sonorità indiane e grande anima soul.

mi imbattei per caso in Wishing Well nel 2002 e decisi di lasciarmi convincere da quell’aria da santone che si sporgeva dalla copertina, o come minimo tributargli quella fiducia che mi pareva potesse meritare. lo acquistai e lo ascoltai davvero a lungo. la voce cresciuta in profondità e complessità, un impasto travolgente e decisamente soulful. una manciata di canzoni di squisito equilibrio fra folk, sonorità indiane e grande anima soul.

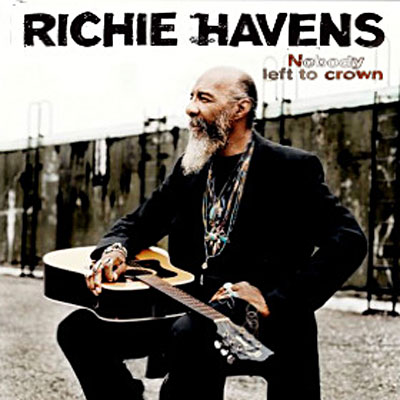

nel 2004 esce Grace of the Sun che non posseggo ma che mi procurerò al più presto, e nella terda primavera di quest’anno, ed è di questo che volevo parlare, giunge Nobody Left to Crown che sto ascoltando da qualche giorno.

un disco gradevole, mi sia concesso un aggettivo tenue e per me inusuale. disco di canzoni, di chitarre e di voce. mi verrebbe quasi da dire che assomigli ai dischi di una volta! non scalerà le classifiche, cadrà assai presto nell’oblio e probabilmente è solamente destinato a vecchi fan e nostalgici eppure ci sono brani che si sostengono per coerenza e struttura, una qualità autorale che benemeriti giovinastri si sognano di raggiungere. piacevole, caldo, concreto e solare se proprio dovessi aggettivare!

un disco gradevole, mi sia concesso un aggettivo tenue e per me inusuale. disco di canzoni, di chitarre e di voce. mi verrebbe quasi da dire che assomigli ai dischi di una volta! non scalerà le classifiche, cadrà assai presto nell’oblio e probabilmente è solamente destinato a vecchi fan e nostalgici eppure ci sono brani che si sostengono per coerenza e struttura, una qualità autorale che benemeriti giovinastri si sognano di raggiungere. piacevole, caldo, concreto e solare se proprio dovessi aggettivare!

scopro dal suo sito che instancabilmente è in tour da molto e per molto tempo ancora. e malgrado ad ogni performance più o meno autorevole non possa mancare la rievocazione del fantasma di cui sopra (Cannes 2008), io credo che la dignità di questo artista permanga integra e splendida in questi tempi che mi limito a definire amari. per questo Richie Havens dice Obama e anche per questo invito ad ascoltare il disco (due click: qui e qui) e poi che ciascuno tragga i suoi giudizi.

di recensioni a proposito di quest’album pullulerà la rete e a quelle rimando per dettagli e delucidazioni. a me non interessa aggiungerne un’altra. sono invece assai più interessato a comprendere la vetusta relazione fra il cercare ed il trovare, l’istante esatto in cui si viene colpiti come da un proiettile e si capisce senza ombra di dubbio che quel disco era pronto a scovarci. si trova ciò che in realtà già ci sta cercando? cercare e trovare come l’uovo e la gallina?

di recensioni a proposito di quest’album pullulerà la rete e a quelle rimando per dettagli e delucidazioni. a me non interessa aggiungerne un’altra. sono invece assai più interessato a comprendere la vetusta relazione fra il cercare ed il trovare, l’istante esatto in cui si viene colpiti come da un proiettile e si capisce senza ombra di dubbio che quel disco era pronto a scovarci. si trova ciò che in realtà già ci sta cercando? cercare e trovare come l’uovo e la gallina? ho visto Tom Waits! ho visto un’artista di 59 anni che attendevo da più di venti! un giocoliere, uno scimmione, un cantastorie e l’imbonitore della piazza! l’ho visto circondato da una scenografia scarna fatta di cianfrusaglie raccolte dalle sue canzoni. su un palchetto da giostra o da circo a scalciare e sbattere gli anfibi su assi schiodate, a sollevare polvere e accumulare sudore sotto al cappello.

ho visto Tom Waits! ho visto un’artista di 59 anni che attendevo da più di venti! un giocoliere, uno scimmione, un cantastorie e l’imbonitore della piazza! l’ho visto circondato da una scenografia scarna fatta di cianfrusaglie raccolte dalle sue canzoni. su un palchetto da giostra o da circo a scalciare e sbattere gli anfibi su assi schiodate, a sollevare polvere e accumulare sudore sotto al cappello. e poi le canzoni. gettate sul tavolo come noci o tenute in pugno come passeri. maltrattate, stirate e arrangiate come vecchi ombrelli. un vaudeville istantaneo, un cabaret mitteleuropeo o il sermone del pastore “cialtrone”. quelle canzoni che scodella pescando come il prestigiatore dal cilindro.

e poi le canzoni. gettate sul tavolo come noci o tenute in pugno come passeri. maltrattate, stirate e arrangiate come vecchi ombrelli. un vaudeville istantaneo, un cabaret mitteleuropeo o il sermone del pastore “cialtrone”. quelle canzoni che scodella pescando come il prestigiatore dal cilindro. c’è il tempo per sedersi dietro al pianoforte e gigioneggiare fra ballate memorabili e fatti inimmaginabili. tempo dilatato di applausi e cialtronerie e grida di un pubblico in delirio. ho guardato i volti dei mille e più che scendavano le scale, a fine concerto, per riversarsi nel piazzale. ho indovinato fra quelle lacrime e quella gioia la mia stessa faccia, beata e incredula come quella di un bambino.

c’è il tempo per sedersi dietro al pianoforte e gigioneggiare fra ballate memorabili e fatti inimmaginabili. tempo dilatato di applausi e cialtronerie e grida di un pubblico in delirio. ho guardato i volti dei mille e più che scendavano le scale, a fine concerto, per riversarsi nel piazzale. ho indovinato fra quelle lacrime e quella gioia la mia stessa faccia, beata e incredula come quella di un bambino.

malgrado questo ci fu una seconda opportunità.

malgrado questo ci fu una seconda opportunità.  un amico mi aveva accennato del probabile annullamento senza saperne spiegare il perché. successivamente un laconico

un amico mi aveva accennato del probabile annullamento senza saperne spiegare il perché. successivamente un laconico

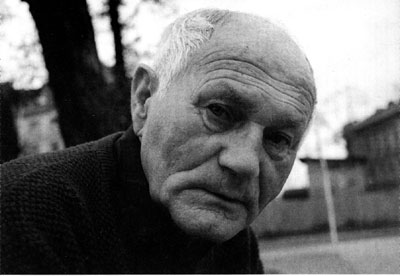

Aleksander Kaczorowski è uno dei traduttori polacchi di

Aleksander Kaczorowski è uno dei traduttori polacchi di  e curioso è come alla fine, al di là della veridicità delle piste seguite e battute dal giornalista polacco, traspaia ben altro che la palese realizzazione di un atto estremo come il suicidio, e appaia alquanto evidente questo gesto come epilogo di un’esistenza vissuta a rovescio, contraria, in apparente discesa a scapicollo ed eppure così travagliata e ineffabile nel suo contorcersi. le pagine del libro ripercorrono istanti cronologicamente ordinati, susseguenti e dunque eloquenti nel seguire i primordi di una carriera che ebbe il suo vero avvio soltanto alla soglia dei 40 anni. prima si narrano esperienze garbate con la letteratura, di stampo romantico e dal sapore conservatore. furono le illusioni surrealiste a principiare un turbamento narrativo che solamente in età adultà manifesterà la grandezza di Hrabal. si evince con esattezza come al contrario della maggior parte delle vicende umane che fanno seguire una pacatezza senile ad una ribellione giovanile, la vita di Hrabal si sia invece sviluppata a rovescio. man mano che gli anni passavano il lato selvaggio e irriverente della sua esistenza prendeva il sopravvento. sostituì la meticolosità della sua prosa e l’attenzione sintattica ad una scrittura di getto che contraddistinse le sue ultime opere.

e curioso è come alla fine, al di là della veridicità delle piste seguite e battute dal giornalista polacco, traspaia ben altro che la palese realizzazione di un atto estremo come il suicidio, e appaia alquanto evidente questo gesto come epilogo di un’esistenza vissuta a rovescio, contraria, in apparente discesa a scapicollo ed eppure così travagliata e ineffabile nel suo contorcersi. le pagine del libro ripercorrono istanti cronologicamente ordinati, susseguenti e dunque eloquenti nel seguire i primordi di una carriera che ebbe il suo vero avvio soltanto alla soglia dei 40 anni. prima si narrano esperienze garbate con la letteratura, di stampo romantico e dal sapore conservatore. furono le illusioni surrealiste a principiare un turbamento narrativo che solamente in età adultà manifesterà la grandezza di Hrabal. si evince con esattezza come al contrario della maggior parte delle vicende umane che fanno seguire una pacatezza senile ad una ribellione giovanile, la vita di Hrabal si sia invece sviluppata a rovescio. man mano che gli anni passavano il lato selvaggio e irriverente della sua esistenza prendeva il sopravvento. sostituì la meticolosità della sua prosa e l’attenzione sintattica ad una scrittura di getto che contraddistinse le sue ultime opere.  il saggio di Aleksander Kaczorowski risulta dunque un’agile abbecedario per seguire la lezione hrabaliana e tutto sommato assomiglia davvero ad una tesi ben fatta e compuita. volumetto per appassionati (fans?) o dichiarazione d’amore che si voglia, questo libro non fa altro che ingigantire la figura dello scrittore ceco e far ripartire la ruota della curiosità e la pratica mai abbastanza considerata delle riletture.

il saggio di Aleksander Kaczorowski risulta dunque un’agile abbecedario per seguire la lezione hrabaliana e tutto sommato assomiglia davvero ad una tesi ben fatta e compuita. volumetto per appassionati (fans?) o dichiarazione d’amore che si voglia, questo libro non fa altro che ingigantire la figura dello scrittore ceco e far ripartire la ruota della curiosità e la pratica mai abbastanza considerata delle riletture.